「CX」の流通量を社会に増やすために。非合理に見えても突き進むXDとCX DIVEの運営チームの裏側

CXプラットフォーム「KARTE」を提供するプレイドのマーケティングチームは、「プロダクトの姿を正しく | 魅力的に 伝える」というミッションに向けて、市場醸成から既存顧客の成功まで幅広く仕事をしています。

CM、サイネージ、グラフィックなどKARTEの広告キャンペーン、KARTEのオウンドメディア「KARTE CX Clip」の運営やサービスサイトのサイトコンテンツ企画、CXにフォーカスしたビジネスメディア『XD』の運営、最先端のCXを学び、体験できるカンファレンス「CX DIVE」の開催も行っています。

これらの幅広いマーケティングチームの活動の中でも、XDやCX DIVEには、短期的には非合理に見えたとしても、本気で「CXの重要性」を世の中に伝えるという意思があります。今回、プレイドのマーケティングチームの仕事の一部を知ってもらうために、どのようにメディアとイベントを掛け合わせているのか、メンバーの飯塚、川久保、柏原の3人に話を聞きました。

目的に沿ってメディアとイベントの設計を一貫させる

────このチームは、いろんなテーマでの情報発信やイベントの開催をしていますよね。どのように活動がスタートしていったのでしょうか。

飯塚:CXにフォーカスしたビジネスメディア『XD』の話をするには、以前運営していた『Shopping Tribe』というEC専門メディアの話からしたほうがいいですね。

KARTEがCXプラットフォームとしてリブランディングする前は、ウェブ接客プラットフォームと呼んでいて,プレイドには「ウェブ接客」という市場を作るというミッションがありました。

ところが、この概念をどのように伝えていくかを検討していた2013年の段階では、当初サービスのターゲットとしていたEC業界の人々が購読するメディアがほぼない状態でした。ウェブ接客の概念を伝えるための場所がないだけでなく、この業界自体がまだ盛り上がっていなかったんです。

だから、業界の人々が集まるメディアを自分たちで作ってしまって、ウェブ接客の概念を伝えられる場所を作ることにしました。

────ウェブ接客という概念を伝えるためにメディアを作ったんですね。

飯塚:そうなんです。ただ、運営していてしばらくして状況が変わりました。ひとつは、EC業界が盛り上がり、ECをテーマにしたメディアもどんどん登場してきたこと。もうひとつは、初期はECサイト向けのサービスとしてスタートしたKARTEが、EC業界を越えてあらゆる業界に対して価値を提供するサービスにシフトしていったこと。

そもそも、KARTEが誕生したのは、インターネット上の顧客の体験を良くしたかったから。それが私たちにとってウェブ接客という意味でした。ただ、ウェブ接客という単語は、チャットやポップアップなど、ユーザーの目の前に表示されるインターフェースや仕様のみを切り取って、何かをユーザーにプッシュすることがウェブ接客と言われるようになってきたのです。これは、私たちが当初目指していたものとはずれているのではないかと感じはじめました。

KARTEがCXプラットフォームにシフトするタイミングで、プレイドにとって必要なメディアとは何かを改めて考えました。CXという概念は以前からありましたが、具体的にどのような取り組みを指すのかは、ほとんど情報が流通していない状況でした。そこで、「CX」の概念を伝えていくメディアが必要だと考えて、『Shopping Tribe』を卒業して、新しくCX特化型メディア『XD』を立ち上げることにしました。

────自分たちが大切にしている価値観を伝えつつ、CXについての情報を流通させるという役割を持ったメディアとしてXDがスタートしたんですね。

飯塚:XDのミッションは、人々に「CX」の重要性に気づいてもらうこと。KARTEの広告を一切出していませんが、CXの重要性が伝われば、自然とKARTEを必要としてくれる市場が広がっていくと考えているので、ミッションを達成することに注力しています。そして、私たちがメディアやイベントを通じて目指しているのは、エンドユーザーと企業の関係をより良いものにすることであって、それはKARTEで目指していることとも一致しています。

川久保:CXを考え、実践している人たちは、顧客と中長期的な関係を築こうとしています。例えば、店舗でお客様と接しているとすると、短期的な視点で今すぐ商品を買ってもらうと説得するのではなく、今は購入してもらえなくても、気持ちよく過ごしてもらって、結果的に数年後に買ってもらう関係を目指す。中長期的な視野を持ち、関係を築いている企業と顧客を増やしていきたい、というのはメディアやイベントを企画運営する際の前提になってますね。

────メディアやイベントの目的は、CXの情報が流通し、どうやったら実践できるかを考えるためのきっかけとなるため。

川久保:そうです。どう目的を設定するかによって、メディアやイベントの中身も変わってきます。例えば、私たちが開催している「CX DIVE」というカンファレンスは、CXの様々な考えを知り、体験するイベントであり、その目的を達成するために何があるべきかという視点で考えています。

具体的な例を一つ紹介すると、CX DIVEはスポンサードセッションがなく、自社のプロダクトであるKARTEの宣伝も一切していません。これはスポンサードセッションや宣伝が良くないという話ではなく、「CXを本質から学び、アップデートする」という目的に沿うかどうかを考えたときに、今までのCX DIVEではそのようなコンテンツは入れるべきではないと考えたからです。

これから先も同じ形式になるかはわかりません。常に目的に立ち返り、その目的を達成するために設計をすることが必要です。

世の中にCXを伝えるリアルな場としての「CX DIVE」

────「CX DIVE」はどのようにスタートしたのでしょうか。

川久保:ウェブ接客からCXへとKARTEの立ち位置を変えようと議論している頃から、代表の倉橋ともイベントが必要だという話をしていました。イベントというのは、一つの旗印であり、多くの人たちが集まり、熱量が可視化される貴重な機会です。一つの大きな旗を立てて、そこに集う人たちと一緒に、世の中がこういう方向にいってるんだと体感できる場を作りたいと考えていました。

────CX DIVEはかなり大きな規模だったと思いますが、開催してみてどうでしたか?

川久保:CX DIVEは、各分野でCXにおける新しい取り組みをする「企業やブランド、人」にフォーカスをあて、参加者とともにCXを考える場を作りたかったんです。第1回は、登壇者がプレゼンテーションする形式で、全12名のスピーカーに登壇いただきました。

CXは、明確に答えのあるテーマではないので、CX DIVEではゲストから一方的に教えを請う時間にならないように意識しました。新しかったり、ユニークだったりする取り組みの裏側を聞きながら、自分たちはどうあるべきかを考え、発信し、学びにするという体験が重要だと考えたんです。

来場者が学びを共有できるように「HELLO, CX DIVE」というデジタルラウンジを参加者の方々にも使ってもらい、セッションのコメントをリアルタイムに可視化するといったチャレンジも行いました。

入場の際の受付はイベントレジストさんご協力で「KAOPASS」を利用。受付時に渡されるパンフレットなど、今までのイベントの当たり前ではあるものの、参加者視点で考えると必要がないものは一旦なくしてみたり、イベント体験としても良い体験になるように試行錯誤をしています。

これまでに3回開催してきましたが、開催する度に学びがあり、毎回改善を重ねています。

────やりながらブラッシュアップしていっているんですね。

川久保:イベント運営の経験をバックグラウンドとしたメンバーはおらず、イベントに対する先入観がないからこそ、「そもそも」から考えることができます。ゼロベースで、イベントに関する体験のあり方を見直して挑戦しています。

CXというテーマに関しても、イベントを開催していることで理解が深まっています。第1回の開催前は、CXについて考える際にも、KARTEに引っ張られていたのか、オンラインの領域が中心になっていたんです。ですが、オフラインでの体験も素晴らしいものは多く、CXについての知見を得るためにはオフラインも含めて、もっと学ばないといけないと気づけました。

(XDに掲載した「CX DIVE」のレポートはこちら)

────それで第2回の開催へとつながっていったんですね。

川久保:第2回からは、PRとしてチームに加わった柏原にイベントのプランニング段階から入ってもらって、イベント自体を広めるためにはどうすればいいかを一緒に考えてもらいました。

柏原:PRとしては、どんなコンセプトなのか、来場前にどんな情報を伝えるのか、どうやって「これは期待できる」と思ってもらうのかを意識してイベントを作っていきました。

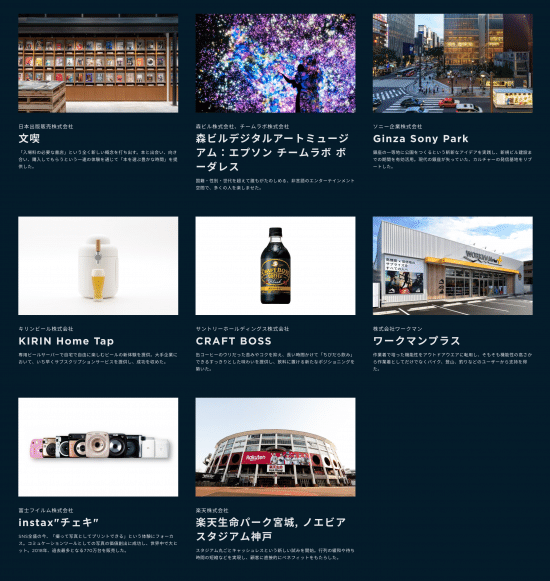

例えば、第2回のCX DIVEの開催に合わせて、優れた顧客体験を設計、実現できたサービスやプロダクトを「CX AWARD」として表彰させていただきました。

PRとしてイベントの作り込みにも関わることで、CXという考え方をより流通させていくためにはどうするか、このイベント自体への期待値をもっと上げていくにはどうするか、という部分での試行錯誤の幅が広がったと思います。

メディアとイベントの連動により浮かび上がるCXの輪郭

────メディアとイベント、両方で活動してきていますが、やはりセットで活動することは大事ですか?

柏原:そうですね。例えば、インタビューで聞ける話と、プレゼンテーションやパネルディスカッションで聞ける話は違います。ウェブメディアとイベントでは、情報の受け取り方も違ってくる。イベントは理解するというより、身体が反応してしまうイメージです。温度を感じてもらうのに適している。メディアの記事は頭で理解する感じかもしれません。

どっちから入ってもいいので、CXについて触れてもらうきっかけをつくりたい。それがCXという情報の流通量を増やすことにつながると思っています。メディアとイベントの両立は多角的に仕掛けられるので、メディアで取材した人にイベントに出てもらうなど、メディアとイベントはさらに連動させていきたいですね。

飯塚:CXは一般的に使われてこなかった言葉なので、多くの企業はCXという観点で活動してきていないんですよね。だから、急に「CXについて話してください」と依頼しても何を話したらいいかわからない。

ですが、XDでの取材を通して、どういう活動がCXに該当するのかが共有できると、相手に「こういうことが聞きたいことなんだな」というCX的な勘所をつかんでもらえる。これも取材をすることの価値だと思います。

柏原:CX DIVEの登壇交渉をすると「うちはCXやってないんですよ」って言われることがあります。しかし、わたしたちは「この人が実践しているのはまさにCXだ」と確信をもって登壇依頼をしています。まだまだこの考え方が広まっていないということの証左ですね。

CXは1つの正解に収束する考え方でもないので、CXについて話して、いきなり理解してもらうのも難しい。ただ、丁寧に説明すると、わかってもらえる。「わたしたちのやっていたことはCXという言葉で表現されるのですね」と言っていただくこともありました。この、まだ名指しされていない事象にCXということばとのリンケージをつくる作業も、CXという考え方の豊さとその流通量を増やすことにつながると思っています。

CXという言葉で説明されていないけれど、CX的なものは世の中にたくさんあります。CXについて理解してもらったり、認識してもらうことの難しさはありますが、説明プロセスを経てイベントに出てもらうと、面白い話が聞けるんです。

XDで取材ができていたりすると、僕たちがやりたいことを理解してもらいやすいので、コミュニケーションがしやすくなりますね。

────CXについて理解してもらうことがまず大変なんですね。

飯塚:XDも最初は苦労しました。そもそも「CXに取り組んでいます」と発信する企業がいない。そこに注目するメディアもなく、情報が出回っていない。だから、「この企業はきっとCX的な活動をしているのでは」という仮説を立てて、取材していきました。

「CXとは何か」を因数分解していくと、そのどこかに特化した企業は見つかります。例えば、顧客を知るということをとことん追求しているなど。見つかったら、その強みにフォーカスして話を聞いていく。最初のXDはそういうアプローチでした。

取材を重ねていくと、だんだん勘所がわかってくる。取材先も過去のXDの記事を見て、どういう話をすればいいのかもイメージしやすくなっていきました。活動を継続してきて、CXという概念が段々と固まってきているという手応えがあります。

市場をつくることこそ、スタートアップのマーケティング

────メディアとイベントを通じてCXについての発信をしてきて、手応えはありますか?

川久保:2018年半ば頃から、CXという言葉が、他社のメディアやイベントでも取り上げられていたり、メインテーマになっているのをよく目にするようになってきました。僕らだけではなく、周囲も含めて、CXのような本質的な価値が大事だと感じ始めているんですよね。

飯塚:CXが注目されるということは、社会がより本質に向かうということなんですよね。これまでは、流行る・流行らないなど、マーケティング的なテクニック論が注目されがちでした。企業は顧客に喜んでもらうために商品やサービスを提供しているのに、その根底にある思想や熱意などは取材であまり聞かれなかったんですよね。

メディアはどうしても、表面にあるわかりやすい事象やユニークさのみを取り上げてしまいがち。だから、企業が熱意を持って取り組んでいることとは違った面を取り上げられてしまうこともある。結果、本質ではないところが注目されすぎてしまって、企業が自分たちの価値を見失ってしまうことさえも起こります。

私たちは、企業の根底にある思い、顧客をどうやって幸せにしようとしているかを届けている。そこは絶対にぶらさない。XDを運営する上での軸ですね。

────企業がどう顧客に向き合っているかにフォーカスしている。

飯塚:そうです。そうすると、取材先もインタビューに熱がこもるんですよね。本当は、企業は自分たちはCX的な活動をもっと伝えていきたい。けれど、それがこれまではできてなかった。企業には、社外にも、社内にも伝えたい熱意があったんです。XDで記事を掲載したら、「これは是非社内にシェアします」といっていただけることもあります。素晴らしい活動をする企業や担当者にスポットを当てるのもこのメディアの大事な役割だと思っています。

────今後このチームでは何を目指していくのでしょうか?

飯塚:チャレンジできることは色々あります。最近は、オンラインで発信していたXDと、CX Clipというメディアの記事を再編集して、手に取りやすい冊子形式でまとめた季刊誌「XD MAGAZINE」を創刊しました。

川久保:オンラインのメディアは、深く濃い内容の記事を提供することができ、お客様は自由に記事を読むことができます。しかし、情報の一覧性や伝える情報のメリハリでの自由度が低く、どの記事を読むか、どういう順番で読むかという体験にまでこちらが介入することはできません。

「XD MAGAZINE」は冊子形式で情報を再編集することで、情報量や順番に制限をかけて、読む人の体験に介入しています。オンライン上に膨大な情報があると言われても、そこにアクセスするのは興味がある人だけ。CXへの興味や関心が高まっていない人の入り口となるためにはどういう形式にすべきか、という観点から考えたものです。

XD MAGAZINEのタグラインは、「CXの”ものがたり”に触れる」。オンラインで紹介している深淵なCXの世界の一部に触れてもらうことを意図しています。ここで手にとって触れてもらい、もっと深い話を知るためにメディアやイベントを体験してもらいたい。この冊子をCX DIVEで配布したり、プレイドとつながりのある企業のみなさんにお送りしています。

────お客様の反応が楽しみですね。

柏原:今回の冊子だけではなく、イベントやメディアでのお客様の反応は嬉しいですね。我々が提供している「KARTE」はBtoBのSaaSなので、普段は、なかなかエンドユーザーの声を拾うことがむずかしい。

ですが、メディアやイベントを通じて、エンドユーザーと接触することができる。エンドユーザーとの接点は貴重です。だから、メディアやイベントを通じて得たフィードバックは全社にしっかりと共有して、学びにしないといけないです。

このフィードバックからの学びをいかに社内に、そして社会に還元していくか。ここがこれから先に取り組んでいきたいところですね。

───

今回紹介したのは、プレイドのマーケティングチームの仕事の一部です。他にも様々なプロジェクトが動いており、各分野で仲間を募集中です。

プレイドのマーケティングチームに関心を持っていただけたら、ぜひこちらの募集をチェックしてみてください!

/assets/images/4248097/original/3fdf31b8-0121-4030-9396-3f07058863b0?1573008053)